郑州公墓好不好玩儿

引言:标题的“荒诞”背后

“郑州公墓好不好玩儿?”这个标题乍看之下令人啼笑皆非,甚至有些冒犯。毕竟,公墓作为纪念逝者、寄托哀思的场所,似乎与“好玩儿”这样的字眼格格不入。然而,这一标题背后,或许也反映出一种社会现象:在快节奏的现代生活中,人们对死亡、纪念与生命意义的认知正在悄然发生变化。我们不妨借这个看似荒诞的问题,深入探讨公墓的文化意义、公众对它的态度,以及如何以更健康的心态面对生死。

一、公墓的功能:纪念与传承的场所

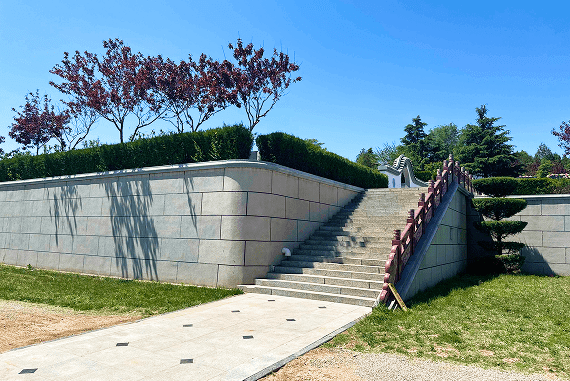

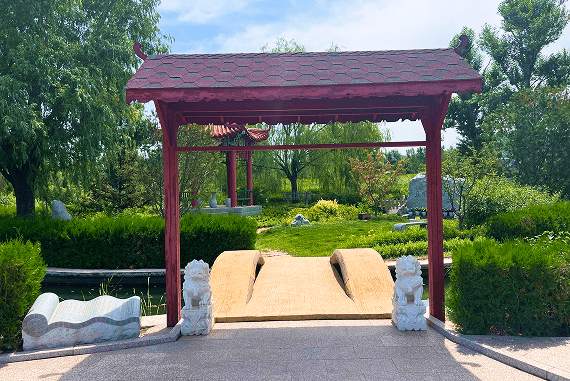

公墓,本质上是一个承载记忆与情感的空间。它是亲人缅怀逝者的地方,也是城市历史文化的一部分。郑州作为中原腹地的重要城市,其公墓不仅仅是埋葬之地,更承载着家族记忆、地域文化和历史变迁。

以郑州烈士陵园为例,它不仅是安葬革命烈士的地方,也是进行爱国主义教育的重要基地。而像一些历史悠久的家族墓地,则记录了一个家庭几代人的延续与变迁。

公墓的存在,是对生命的尊重,是对历史的铭记,是对文化的传承。

二、“好玩儿”背后的误解与调侃

“好不好玩儿”这一说法,显然带有调侃和戏谑的意味。这种说法可能源于以下几种心理:

1. 网络文化的戏谑倾向:在社交媒体和短视频盛行的时代,一些人喜欢用夸张、反讽的方式吸引眼球。将“公墓”与“好玩儿”结合,正是这种文化语境下的产物。

2. 对死亡的回避与无知:在中国传统文化中,“死”是一个敏感话题。很多人对死亡缺乏正面认知,于是用幽默或轻浮的方式掩饰对死亡的恐惧。

3. 公众对公墓功能的误解:一些人认为公墓只是“埋人”的地方,忽视了它在文化、历史、情感层面的价值。

三、公墓也可以成为“教育与思考”的场所

三、公墓也可以成为“教育与思考”的场所

虽然“好玩儿”这个词用得不恰当,但我们可以换个角度思考:公墓是否可以成为一种教育和文化体验的场所?

1. 生命教育的课堂:学校组织学生参观烈士陵园、历史名人墓地,有助于他们理解生命的有限与珍贵,培养尊重生命、敬畏历史的意识。

2. 城市文化的窗口:通过了解墓碑上的铭文、墓地的布局、葬礼的习俗,可以窥见一个城市的历史风貌和人文精神。

3. 心理疗愈的空间:对于失去亲人的家属来说,定期前往墓地祭扫,是一种情感宣泄和心理慰藉的方式。

四、如何正确看待公墓?

1. 尊重与敬畏:进入公墓应保持庄重的态度,尊重逝者及其家属的情感。不应将其视为“探险”或“打卡”的场所。

2. 文化认知的提升:通过阅读、参观、参与清明节等传统节日活动,增进对公墓文化的理解。

3. 推动文明祭祀:倡导绿色、文明、环保的祭祀方式,避免破坏公墓环境和打扰他人。

结语:死亡不是终点,而是另一种开始

“郑州公墓好不好玩儿?”这个问题本身或许并不严肃,但它提醒我们:我们该如何面对死亡?如何理解生命的意义?如何在生与死之间找到平衡?

公墓不是游乐场,而是纪念地;不是终点站,而是回望处。它提醒我们珍惜当下,尊重生命,也让我们在喧嚣的尘世中,找到一份静默的思考。

愿我们都能以敬畏之心面对死亡,以感恩之心珍惜生命。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇