郑州西三环小区公墓

在郑州西三环附近,有一片被高楼环绕的特殊区域——一个嵌入城市生活圈的小区公墓。它既不显眼,也不张扬,却在喧嚣的都市节奏中,静静地守护着一段段尘封的记忆。这里,是生与死交汇的地方,是城市发展中一段独特的历史见证。

城市边缘的“老住户”

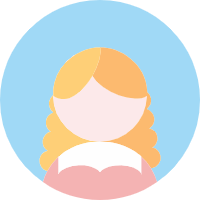

几十年前,郑州的城市版图还远未扩展到如今的规模。西三环一带,曾是郊区的宁静村落,坟茔散落、祖坟成片,是当地村民寄托哀思的场所。随着城市化的快速推进,原本偏远的土地被纳入城市规划,住宅小区、商业中心、交通干道如雨后春笋般拔地而起。而这片原本属于乡村记忆的墓地,却因种种原因未能迁移,最终被“包围”在了现代化的小区之中。

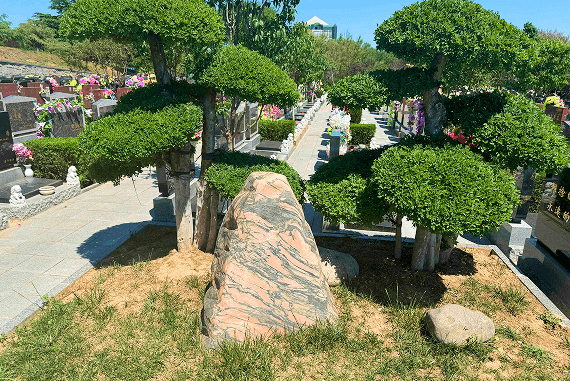

如今,站在小区高层的阳台上,可以看到公墓与居民楼仅一墙之隔。春天,墓地里的野花盛开;冬天,纸钱的灰烬随风飘扬。它没有豪华的墓碑,也没有刻意的装饰,只是一方方朴实无华的坟茔,记录着一个个普通家庭的故事。

生与死的共处之道

在传统观念中,墓地往往远离生活区,象征着肃穆与禁忌。然而,在郑州西三环的这个小区里,生者与逝者却在空间上实现了“共处”。这种特殊的格局,起初曾引发不少争议与不适。有人担忧风水问题,有人觉得心理上难以接受,也有人担心清明、中元节祭扫时带来的交通与安全问题。

在传统观念中,墓地往往远离生活区,象征着肃穆与禁忌。然而,在郑州西三环的这个小区里,生者与逝者却在空间上实现了“共处”。这种特殊的格局,起初曾引发不少争议与不适。有人担忧风水问题,有人觉得心理上难以接受,也有人担心清明、中元节祭扫时带来的交通与安全问题。

但随着时间推移,这种“共处”也逐渐被居民所接受。对于一些原住民家庭而言,亲人长眠于此,是他们与土地最深的联系;而对于新搬来的住户来说,这片墓地也成为了一种提醒:在快节奏的都市生活中,不要忘记生命的本质与根源。

城市记忆的承载者

这片公墓,不只是安葬逝者的地方,更是一座城市变迁的见证者。它见证了郑州从一个小县城成长为国家中心城市的全过程,也见证了无数家庭的迁徙、变迁与传承。墓碑上的名字,有些已经模糊不清,但背后的故事却依旧鲜活。

在城市规划日益完善的今天,像这样嵌入小区的公墓已不多见。它或许不符合现代城市空间布局的理想模型,却承载着一种真实的历史记忆和文化情感。如何在城市更新中保留这种“记忆”,如何在现代化进程中尊重传统与情感,是摆在城市管理者面前的一道现实课题。

结语

郑州西三环的小区公墓,像是一本被遗忘的老书,静静躺在城市的角落。它不喧哗、不张扬,却以自己的方式讲述着关于生命、记忆与变迁的故事。在这个不断向前奔跑的时代,也许我们更需要这样的地方,提醒我们:走得再远,也不要忘记来时的路。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇