赵庄社区旁边公墓郑州

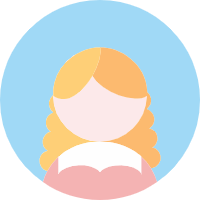

在郑州市西南部,赵庄社区作为一个典型的城市居民区,承载着千家万户的日常生活。而在社区的不远处,一座公墓静静伫立,仿佛与这片喧嚣的城市生活保持着一种微妙的距离。这座公墓不仅承载着人们对逝者的追思,也成为城市发展中一个特殊的存在,是生与死、记忆与现实交汇的地方。

公墓的历史与现状

这座位于赵庄社区旁的公墓,建立已有数十年历史。起初,它坐落于城市边缘,周围多为农田和零星村落。然而,随着郑州城市化进程的不断推进,原本偏僻的郊区逐渐被纳入城市版图,赵庄社区也从一个小村庄发展成为人口密集的现代化社区。昔日宁静的公墓如今被居民楼、商铺、学校所包围,成为城市生活的一部分。

尽管如此,公墓依然保持着它应有的肃穆与庄重。每年清明节、中元节等传统祭扫时节,这里都会迎来大量前来祭奠的市民。鲜花、纸钱、香烛,寄托着人们对亲人的思念与敬意。平日里,这里则显得格外安静,只有风吹树叶的声音,仿佛在低声诉说着岁月的沉淀。

居民的态度与文化融合

对于赵庄社区的居民而言,这座公墓早已成为他们生活的一部分。有人初来乍到时会感到些许不适,但随着时间的推移,大多数人已经习惯了它的存在,甚至将其视为一种文化的延续和情感的寄托。

在一些老人眼中,公墓是“祖先的家”,是家族记忆的延续之地。他们相信,逝者虽已离去,但他们的精神依旧守护着后人。因此,每逢重要节日,不少家庭会带着孩子前来扫墓,教导他们铭记先人、尊重生命。这种代际之间的传承,也在潜移默化中影响着年轻一代的价值观。

在一些老人眼中,公墓是“祖先的家”,是家族记忆的延续之地。他们相信,逝者虽已离去,但他们的精神依旧守护着后人。因此,每逢重要节日,不少家庭会带着孩子前来扫墓,教导他们铭记先人、尊重生命。这种代际之间的传承,也在潜移默化中影响着年轻一代的价值观。

而对于年轻人来说,这座公墓更多是一种文化符号。他们或许不会频繁前来,但在特定的时刻,也会选择用现代的方式表达哀思,比如献上一束花、留下一段文字,或者只是静静地站在墓前,回忆那些曾经陪伴他们成长的人。

城市发展中的思考

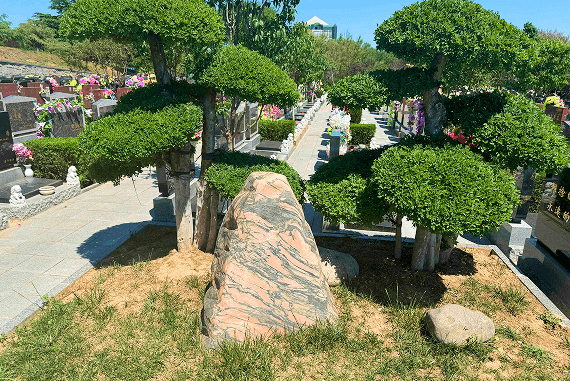

随着城市土地资源的日益紧张,如何处理好公墓与居民区之间的关系,成为一个值得深思的问题。赵庄社区旁的这座公墓,正是城市发展过程中“生与死共存”的一个缩影。它提醒我们,在追求现代化与便利生活的同时,也不应忽视对生命、历史和文化的尊重。

近年来,政府和社会各界也在探索更加绿色、环保的殡葬方式,比如生态葬、网络祭扫等,以缓解土地压力,同时满足人们的情感需求。对于赵庄社区这样的城市社区而言,如何在保持传统文化的同时,引导居民形成更加理性、文明的殡葬观念,是一个值得持续关注的话题。

结语

赵庄社区旁边的这座公墓,不仅是一个安息之地,更是一座连接过去与现在的桥梁。它见证了郑州这座城市的变迁,也承载着无数家庭的记忆与情感。在生与死的交汇中,人们学会了珍惜当下、尊重生命,也在不断思考着人与自然、人与城市之间的关系。

在这片土地上,缅怀与生活并存,传统与现代交融,构成了城市文明中不可或缺的一部分。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇