郑州公墓被盗事件

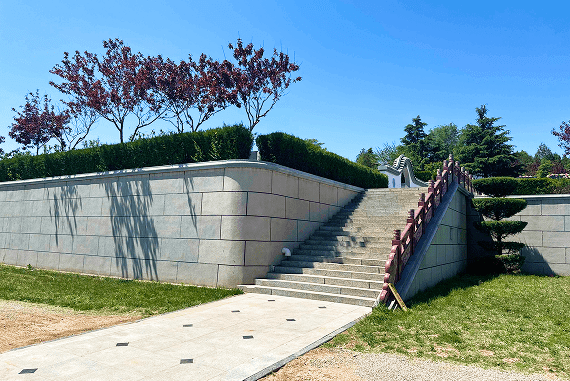

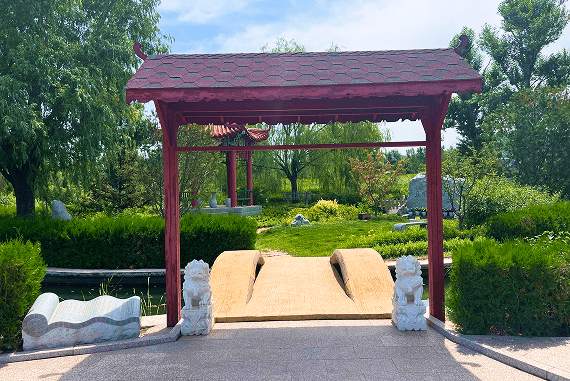

近日,河南省郑州市发生了一起令人震惊的公墓被盗事件,引发了社会各界的广泛关注。据报道,位于郑州市郊的一处公墓在夜间遭到了不明人员的破坏,多个墓穴被非法打开,部分骨灰盒及陪葬物品被盗。事件曝光后,不仅让逝者家属悲痛欲绝,也引发了公众对墓地管理与安全问题的深刻反思。

事件回顾

据当地媒体报道,此次被盗的公墓为一处经营性公墓,平时管理较为规范。然而,在事发当晚,监控系统疑似出现故障,安保人员巡逻也未发现异常。直到次日清晨,工作人员在例行检查时才发现多处墓穴被破坏,部分墓碑被撬开,骨灰盒和陪葬物品不翼而飞。目前,当地警方已介入调查,初步判断为团伙作案,但嫌疑人尚未落网。

家属的愤怒与不安

对于逝者家属而言,墓地不仅是亲人安息之所,更是情感寄托的重要载体。此次事件的发生,无疑给他们带来了二次伤害。一位受害家属在接受采访时表示:“我父亲在这里安葬多年,没想到连最后一块净土都保不住。这不是盗窃,是对逝者的亵渎!”

不少家属开始质疑公墓管理方的安全保障能力,要求彻查事件原因,并追究相关责任。更有部分家属提出迁墓的想法,表示“无法再信任这里的安全”。

墓地安全:被忽视的角落

郑州公墓被盗事件暴露出当前墓地管理中存在的诸多漏洞。首先,安防设施不完善。尽管多数公墓设有监控和门禁系统,但在实际运营中往往存在维护不到位、监控死角多、夜间照明不足等问题。其次,人员管理松散。一些公墓缺乏专业安保团队,巡逻频次低,应急反应机制缺失,导致犯罪分子有机可乘。

郑州公墓被盗事件暴露出当前墓地管理中存在的诸多漏洞。首先,安防设施不完善。尽管多数公墓设有监控和门禁系统,但在实际运营中往往存在维护不到位、监控死角多、夜间照明不足等问题。其次,人员管理松散。一些公墓缺乏专业安保团队,巡逻频次低,应急反应机制缺失,导致犯罪分子有机可乘。

此外,近年来随着殡葬行业市场化程度的提高,部分公墓更注重经济效益而忽视服务质量与安全保障。一些经营者将墓地视为投资品,忽视其作为生命纪念空间的基本属性。

社会舆论与法律层面的反思

事件发生后,网络上掀起了对“墓地安全”的大讨论。许多网友呼吁加强法律法规建设,对破坏墓地、盗掘骨灰等行为依法严惩。目前,我国《刑法》中对盗掘古墓葬有明确规定,但对于现代公墓的破坏行为,法律适用仍存在一定模糊性。专家建议应尽快完善相关立法,将“破坏墓地安宁”行为纳入刑事打击范围。

同时,也有声音指出,应推动墓地管理的数字化与智能化。例如引入人脸识别、红外监控、电子围栏等技术手段,提升整体安防水平。此外,建立墓地巡查制度、设立家属监督渠道,也有助于增强透明度与信任感。

结语

郑州公墓被盗事件不仅是一起治安案件,更是一记警钟。它提醒我们,墓地不仅是逝者的归宿,也是生者情感的寄托。保障墓地安全,不仅是对逝者的尊重,更是对社会文明底线的守护。

在法律、技术与管理多重手段协同发力的同时,我们也应重新审视殡葬文化的价值,让每一处墓地都能成为真正安宁、值得信赖的纪念之地。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇