郑州一小区对着公墓门口

在郑州,一座现代化城市的快速发展中,土地资源的紧张与城市规划的复杂性,使得一些意想不到的场景悄然出现。近日,有市民反映,郑州某小区正对着公墓门口,这一特殊的地理布局引发了广泛讨论。生者与逝者的“比邻而居”,不仅挑战了传统观念,也促使人们重新思考城市空间的合理利用与人文关怀的边界。

一、现实中的“生死相依”

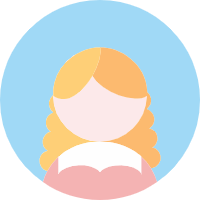

据了解,该小区位于郑州市某郊区,周边配套设施逐渐完善,交通便利,是不少市民选择安家的理想之地。然而,小区正对的却是一处公墓的大门,两者之间仅隔一条马路。每天清晨,送葬的人群与晨练的居民交错而行,焚香祭拜的烟雾与居民阳台飘出的炊烟遥相呼应。

对于这一现象,居民的反应不一。有人表示理解,认为这是城市扩张过程中难以避免的现象;也有人感到不适,认为这种布局影响了生活氛围,甚至在心理上带来压力。一位居住多年的业主表示:“刚开始确实有些忌讳,但时间久了也就习惯了。毕竟,他们(逝者)也需要一个安静的归宿。”

二、城市规划的两难选择

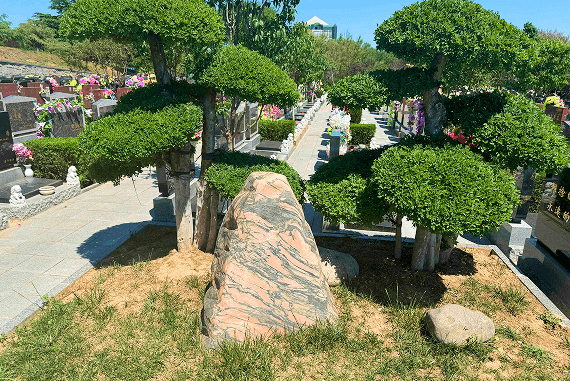

这一现象的背后,是城市发展中土地资源日益紧张的现实。随着人口增长和城市扩张,原本位于城市边缘的墓地逐渐被新建住宅包围,形成了“墓地进城”的局面。一些专家指出,这反映出城市规划中对长期空间布局缺乏前瞻性,尤其是在殡葬用地与居住用地之间的协调上,存在一定的滞后性。

也有规划人士解释称,部分墓地早于小区建设多年,是历史遗留问题。随着城市化进程加快,原本的“郊区”变成了“城区”,墓地被保留下来,而新的住宅项目又必须在有限的土地中寻找空间,这才形成了如今“门对门”的格局。

三、文化观念与现代生活的碰撞

三、文化观念与现代生活的碰撞

在中国传统文化中,墓地往往被视为“阴气重”的地方,许多人对其存在天然的忌讳。这种观念在一定程度上影响了人们对居住环境的选择。然而,随着社会的发展,越来越多的人开始理性看待生死问题,认为墓地也是一种文化和情感的承载地。

有社会学者指出,这种“生死共处”的现象其实也是一种社会进步的体现。它打破了对死亡的过度恐惧,让人们更自然地面对生命的终结。同时,也有助于推动殡葬文化的现代化,促进绿色殡葬、生态墓园等新型理念的发展。

四、如何实现和谐共存?

面对这一现实,相关部门也在积极探索解决之道。例如,在小区与墓地之间设置绿化隔离带,减少视觉与心理上的冲击;加强墓地管理,规范祭祀行为,减少对居民生活的干扰;同时,在今后的城市规划中,提前统筹考虑殡葬用地与居住区的合理布局,避免类似问题再次发生。

对于居民而言,社区也可以通过组织心理疏导、文化讲座等方式,帮助大家更好地接受和适应这种特殊的居住环境。

结语

郑州一小区正对公墓门口的现象,或许只是中国城市化进程中一个微小的缩影。它让我们看到,在有限的土地上,生与死并非绝对对立,而是可以共存、对话甚至相互尊重。未来的城市,不仅需要高楼大厦和车水马龙,也需要一个更加包容、理性和人文的空间,让每一个生命,无论逝去还是正在绽放,都能找到属于自己的安宁之地。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇