为啥郑州公墓那么多人住

在许多城市,公墓是人们寄托哀思、缅怀先人之地,安静肃穆是它的代名词。然而,在郑州,一些公墓却呈现出一种“热闹”的反差景象——不仅有人居住,甚至还有人长期定居于此,形成了一种独特的“墓地生活”现象。这一现象引发了社会的广泛关注和讨论:为何郑州的公墓会成为“住宅区”?背后又折射出怎样的社会现实?

一、居住成本高企,催生另类“安居”

近年来,随着郑州城市化进程的加快,房价持续上涨,租房成本也不断攀升。尤其是在老城区和外来人口密集的区域,高昂的房租让一些低收入群体望而却步。在这样的背景下,一些人将目光投向了价格低廉甚至“免费”的空间资源——公墓。

部分公墓管理松散,空置墓穴或守墓人房舍长期闲置,一些生活困难的居民便选择在此“安家”。他们有的是外来务工人员,有的是无固定收入的老人,甚至有流浪者。对他们来说,公墓不仅是一个可以遮风挡雨的“家”,更是一种无奈之下的生存选择。

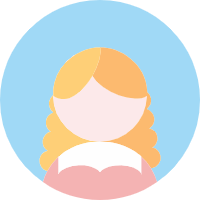

二、基础设施完善,形成“社区化”雏形

令人惊讶的是,在一些公墓中,不仅有人居住,还出现了类似社区的生活景象。有人在墓地旁搭起了简易棚屋,有人种菜养鸡,甚至还有孩子在墓区间玩耍。这些“住户”之间逐渐形成了熟人关系网络,彼此照应,俨然一个小型社区。

这种现象的背后,也暴露出城市边缘群体居住条件的缺失。当城市无法为他们提供基本的居住保障时,这些“边缘空间”便被自发地“再利用”,成为一种另类的“城市夹缝中的生活”。

三、文化观念与现实冲突

三、文化观念与现实冲突

在传统观念中,墓地是逝者安息之所,生者居住其中,难免引发争议。一些市民认为这是对逝者的不敬,也有人担心会影响社会风气。然而,对于这些“墓地居民”来说,他们并非有意冒犯,而是在现实压力下的无奈选择。

这种文化与现实的冲突,也反映出社会对弱势群体关注的缺失。如果城市能够提供更完善的住房保障体系、更包容的社会政策,或许就不会有那么多人“被迫”选择与逝者为邻。

四、管理难题与政策空白

目前,郑州的公墓大多由民政部门或相关机构管理,但面对这些“墓地居民”,管理部门往往显得力不从心。一方面,驱逐这些居民缺乏法律依据;另一方面,若放任不管,又可能带来安全隐患和管理混乱。

此外,这一现象也暴露了城市治理中的“盲区”——当一些人被排除在正规住房体系之外时,他们只能在制度的缝隙中寻找生存空间。如何将这些“隐形居民”纳入社会保障体系,成为城市治理必须面对的课题。

结语:不只是“住在哪里”的问题

“郑州公墓有人住”看似是一个荒诞的现象,实则折射出城市化进程中深层次的社会问题。它不仅关乎居住权,更关乎城市的包容性与公平性。一个真正有温度的城市,不应让任何一个人被迫选择与墓地为邻。唯有从制度上给予更多保障,才能让每一个人都有尊严地生活在阳光之下。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇