郑州西边公墓能拆除吗

近年来,随着城市化进程的不断加快,土地资源日益紧张,许多城市开始对原有土地使用规划进行调整。作为中原地区的重要城市,郑州在城市扩张过程中也面临类似的挑战。其中,位于郑州西边的一些公墓是否能够拆除,成为不少市民和相关部门关注的话题。

一、公墓存在的现实意义

公墓作为安葬逝者、寄托哀思的重要场所,承载着深厚的文化和情感价值。尤其是对于一些历史悠久的公墓,它们不仅记录了一个时代的殡葬习俗,也承载了家族的记忆与传承。因此,是否拆除公墓,不仅仅是城市规划的问题,更涉及文化、伦理、情感等多方面因素。

二、城市发展与土地资源的矛盾

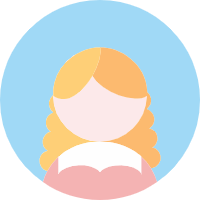

随着郑州城市框架的不断拉大,西部城区近年来发展迅速,住宅、交通、教育、医疗等基础设施建设不断推进。部分原本位于城市边缘的公墓,如今已被新建的道路、住宅小区和商业设施所包围。这种“城市包围墓地”的现象,使得原本用于安葬的土地在城市发展中显得尤为“稀缺”。

从土地利用效率来看,部分老旧公墓存在占地较大、使用率低、管理不规范等问题。在土地资源日益紧张的背景下,确实有声音呼吁对这些公墓进行整合、搬迁或改造,以释放更多可用于城市建设的土地资源。

三、拆除公墓面临的困难与挑战

尽管从城市规划的角度来看,部分公墓的拆除似乎“顺理成章”,但实际操作中却面临诸多难题。

首先,是迁坟的伦理与情感问题。中国人历来重视“入土为安”,迁坟不仅涉及对逝者的尊重,也牵动着生者的情感。如果没有妥善的安置方案和沟通机制,极易引发公众情绪反弹。

其次,是法律与政策的限制。我国《殡葬管理条例》及相关地方性法规对公墓的设立、管理和迁移都有明确规定。未经合法程序,任何单位和个人不得擅自迁移或拆除公墓。此外,部分公墓属于公益性墓地,牵涉到政府与民众之间的关系,处理不当容易引发社会矛盾。

其次,是法律与政策的限制。我国《殡葬管理条例》及相关地方性法规对公墓的设立、管理和迁移都有明确规定。未经合法程序,任何单位和个人不得擅自迁移或拆除公墓。此外,部分公墓属于公益性墓地,牵涉到政府与民众之间的关系,处理不当容易引发社会矛盾。

再者,是经济成本与技术难题。大规模迁坟不仅需要大量资金支持,还涉及骨灰安置、新墓地选址、历史墓碑保护等一系列问题。尤其是在人口密集区域,找到合适的替代墓地并不容易。

四、可行的解决路径

面对城市发展与公墓保护之间的矛盾,简单“一拆了之”并非良策。更理性的做法应是:

1. 科学评估与分类处理:对郑州西边各公墓进行系统评估,区分公益性与经营性、历史价值与使用现状,采取不同的管理策略。对于确实影响城市发展的公墓,可优先考虑搬迁或改造。

2. 推动生态殡葬与节地模式:鼓励采用树葬、花坛葬、壁葬等生态环保、节约土地的新型殡葬方式,逐步替代传统土葬,提升土地利用效率。

3. 加强政策引导与公众沟通:通过政策宣传、补偿机制、公众听证等方式,增强市民对公墓调整的理解与支持,减少社会矛盾。

4. 统筹规划新墓地布局:结合城市未来发展方向,提前规划新的殡葬用地,避免再次出现“城市包围墓地”的尴尬局面。

五、结语

郑州西边部分公墓是否能够拆除,并不是一个简单的“能”或“不能”的问题,而是一个需要综合考量历史、文化、法律、情感与现实的复杂议题。在城市发展的大背景下,只有通过科学规划、依法依规、尊重民意的方式,才能在保护传统与推动进步之间找到平衡点,实现城市与人文的和谐共生。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇