郑州公墓好不好玩现在

近年来,随着社会观念的不断变化,一些原本被视为“冷门”或“禁忌”的场所,如墓地、公墓等,逐渐走入了公众视野。有人提出疑问:“郑州公墓好不好玩现在?”这看似调侃的问题背后,其实折射出人们对生命教育、历史文化和城市空间利用的新思考。

首先,从传统意义上讲,公墓是人们缅怀先人、寄托哀思的地方,是庄严肃穆的场所,而非“游玩”之地。在郑州,大多数公墓都承载着厚重的情感和文化意义。无论是清明节还是中元节,前来祭扫的市民络绎不绝,表达对逝去亲人的思念与敬意。从这个角度来看,将公墓视为“好玩”的地方显然是不合适的。

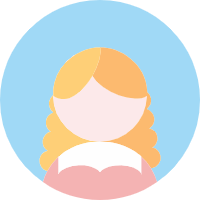

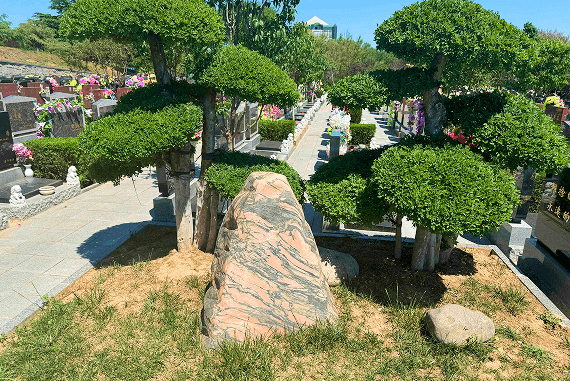

然而,随着城市的发展和公共空间的多元化,一些新建或改建的公墓开始注重生态与人文的结合,呈现出园林化、公园化的趋势。例如,部分公墓在设计上融入了绿地、雕塑、步道等元素,使其不仅具备纪念功能,也成为城市生态的一部分。在这样的环境中,偶尔有市民散步、遛狗、拍照,也并非罕见现象。这种变化使得“公墓”这一空间的功能边界变得模糊,也引发了关于城市公共空间使用的讨论。

此外,一些文化学者和旅游爱好者开始关注“墓园文化”,认为墓地不仅是安葬之地,更是历史的见证、文化的载体。在郑州,一些历史悠久的公墓中,保存着许多具有纪念意义的碑刻、建筑和人物墓志,这些都具有一定的历史价值和教育意义。因此,从文化探访的角度出发,公墓可以成为了解地方历史、家族传承的窗口,但这与“好玩”之间仍有本质区别。

此外,一些文化学者和旅游爱好者开始关注“墓园文化”,认为墓地不仅是安葬之地,更是历史的见证、文化的载体。在郑州,一些历史悠久的公墓中,保存着许多具有纪念意义的碑刻、建筑和人物墓志,这些都具有一定的历史价值和教育意义。因此,从文化探访的角度出发,公墓可以成为了解地方历史、家族传承的窗口,但这与“好玩”之间仍有本质区别。

当然,我们也必须正视一个现实:在快节奏的现代生活中,部分年轻人出于猎奇心理,会在社交平台上分享“探访墓园”的经历,甚至将其作为“打卡”内容。这种行为虽然不违法,但需要以尊重逝者为前提,不能影响公墓的正常秩序和他人的情感体验。

综上所述,“郑州公墓好不好玩现在”这个问题的答案并不简单。从功能和情感层面来看,公墓不是供人娱乐的场所;但从文化、生态和城市空间的角度来看,它确实可以成为我们生活中一个特殊而有意义的存在。关键在于我们如何理解它、尊重它,并以恰当的方式与之相处。

在对待公墓的态度上,我们既要传承传统文化中的慎终追远精神,也要理性看待其在现代社会中的多重功能。或许,真正“好玩”的不是公墓本身,而是我们如何在其中找到对生命的敬畏与对生活的思考。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇