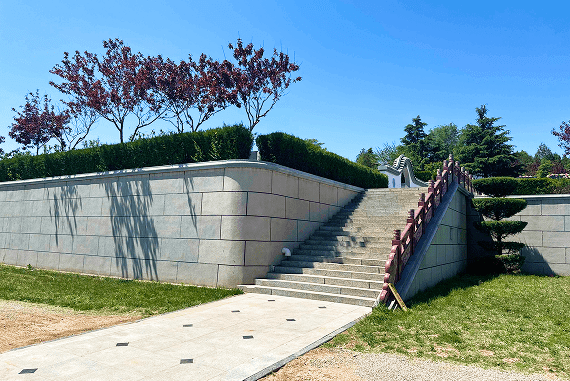

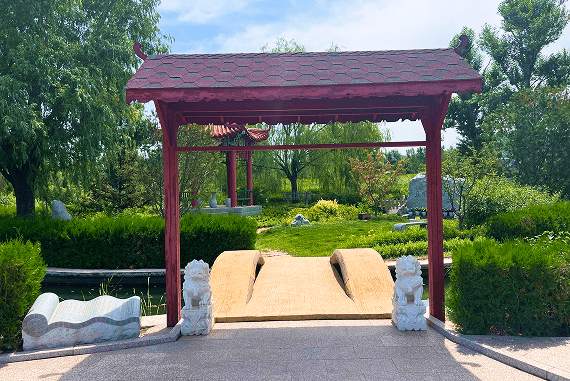

郑州要拆除的公墓

近年来,随着城市建设的不断推进,土地资源愈发紧张,城市规划也在不断调整。在这样的背景下,郑州市部分老旧公墓被列入拆除计划,引发了社会各界的广泛关注与讨论。这一决策不仅是对城市空间的重新分配,更牵动着无数家庭的情感与记忆。

公墓为何要拆?

据相关规划部门介绍,此次涉及拆除的公墓多位于城市扩展区域或重点建设地段,部分公墓年久失修,管理混乱,存在环境脏乱、安全隐患等问题。此外,随着生态环保理念的深入人心,传统土葬方式也逐渐被认为与现代城市绿色发展理念不符。因此,政府提出对部分公墓进行整治、搬迁或转为绿地,以优化城市空间布局,提升整体生态环境。

情感与现实的碰撞

对于许多家庭而言,祖坟不仅是一块安息之地,更是家族记忆与情感寄托的载体。突然的拆除通知,让不少市民感到难以接受。有人表示:“祖辈长眠于此几十年,突然要迁走,心里很不是滋味。”也有市民理解政府的规划初衷,但仍希望在执行过程中能够更加人性化,给予充分的沟通与过渡时间。

在一些村庄,祖坟甚至与家族祠堂、族谱紧密相连,构成了完整的文化记忆体系。如今,这些记忆将面临被迁移甚至被遗忘的风险。

迁坟背后的挑战

迁坟背后的挑战

迁坟并非易事。一方面,需要协调多方利益,尊重家属意愿;另一方面,也需要寻找合适的安置地点。目前,政府表示将提供公益性公墓作为替代选择,并承诺在迁坟过程中给予一定补偿和协助。然而,如何在保障城市发展的同时,兼顾文化传承与情感维系,仍是摆在决策者面前的一道难题。

此外,迁坟过程中还存在技术难题。一些老旧墓地缺乏完整档案,墓主身份难以确认,给迁移工作带来不小难度。如何妥善处理这些“无主坟”,也成为相关部门需要慎重对待的问题。

城市发展与文化记忆的平衡

一个城市的成长,往往伴随着旧的拆除与新的建设。但在这过程中,如何保留城市的“记忆”,如何在现代化进程中尊重历史与文化,是值得深思的问题。公墓的拆除,不只是物理空间的变动,更是一次关于生死观、家族文化与城市伦理的集体反思。

或许,未来在城市规划中,可以更多地引入公众参与机制,倾听民意,尊重传统,在发展与传承之间找到更为平衡的路径。毕竟,一座有温度的城市,不只是高楼林立、道路通畅,更应有对过往的敬意与包容。

结语

郑州部分公墓的拆除,是城市化进程中的一个缩影。它提醒我们,在追求效率与发展的过程中,不能忽视人与土地、人与历史之间深厚的情感纽带。希望在未来的城市建设中,能有更多理解与尊重,让每一次变迁,都成为一次有温度的前行。

免责声明:本内容部分素材来源于网络,如存在侵权问题,请及时与我们联系。

-

上一篇

-

下一篇